第二章

【天下皆知美之为美,斯恶矣;皆知善之为善,斯不善矣。有无相生,难易相成,长短相形,高下相倾,音声相和,前后相随,恒也。是以圣人处无为之事,行不言之教,万物作而弗始,生而弗有,为而弗恃,功成而弗居。夫唯弗居,是以不去。】

老子讲这个话,可是有些犯天下之大不韪。既然大家都说对的,为什么不对呢?大家都说美的,为什么不美呢?不过,倒是还有另一句话——真理掌握在少数人的手里。“天下皆知美之为美,斯恶矣”,这当是属于后者。

当然,这句话的道理并不是这么简单。后面的一句,是对前一句的批注:“有无相生,难易相成,长短相形,高下相倾,音声相和,前后相随。”这句话,可以追溯到世界的开端,「易经」曰:是有太极,太极生两仪。两仪是什么呢?两仪就是阴阳。大家所熟悉的阴阳太极图,就是两仪图。也就是说,世界是由两两对立的事物组成的,有阴就有阳,有对就有错,有美就有丑,有好就有坏,有难就有易,有长就有短,有高就有下。这个是首先要知道的。

事物的相对性是并立存在的,并且互为衬托。没有阴,就没有阳;没有对,就没有错,没有美,就没有丑,没有好,就没有坏。再进一步,极阴才能衬托出极阳;极错才能衬托出极对,极丑才能衬托出极美,极坏才能衬托出极好。试想,如果假、恶、丑不存在,那么,真、善、美又从何谈起呢?

所以,“天下皆知美之为美”,那是因为,天下处处皆有丑,“皆知善之为善”,是因为,天下处处皆是恶。人们只看到了阳光的一面,而老子看到的是另一侧的阴影,所以说是斯恶,斯不善。所以,大家都在提倡学习雷锋时,我却不以为然。因为,雷锋做的,是大家都应该做的,之所以要提倡向雷锋学习,那是因为大家都没做到。越是要象雷锋学习,越是说明人们有问题。什么时候,人人都是雷锋,不需要再提雷锋时,才是真正值得高兴的事。

试想,当人们活在一个路不拾遗,夜不闭户,人人悠然自得的社会里,还需要雷锋吗?我们现在需要雷锋,是因为世风日下,人心不古,而这正是令人最感难过的地方。老子“斯恶矣”,“斯不善矣”的感叹,也正是由此而发。

这句话还有一层含义,世上本来就没有什么善恶、美丑、真假,这一切,都是客观存在,只是一种存在而已,但是,因为人的分别心与执着心,于是有了善恶,美丑,真假。就比如,金子与铁并没多大区别,都是一种金属而已,但人们的分别心使得有了贵贱之分,有了贵贱之分,于是有取舍,有取舍,于是有争斗,于是各种的不平与纷争就起来了。人心不平静,社会也不平静。这一切的根源,就在于分别心与执着心。所以,佛家讲,看破,放下,看破的是分别,放下的是执着。老子提倡的,则是无为。

这个事情,说着容易,做着难。绝大多数的人,都是盲人摸象,执于一边。如雍正皇上所说:“人惟不能豁然贯通。于是人各异心。心各异见。慕道者谓佛不如道之尊。向佛者谓道不如佛之大。而儒者又兼辟二氏以为异端。怀挟私心。纷争角胜而不相下。”雍正皇上说的,也许是那时的情况,眼下,这个问题更严重,何止是各宗教间相互非议,即便是一个宗教内部,也是互相的拆台。最难过的,便是佛教内部居然也会有这种事情,并且,似乎还更严重。许多修行人常把不如法、不究竟挂嘴边,凡不合自己道的,都是外道,都不如法,都不究竟。其结果,不是世人看轻佛教,是佛子们自己把自己的宗教毁了。把佛家的基本教义六和敬(身和同住,口和无诤,意和同悦,戒和同修,见和同解,利和同均。)抛置一边,让人见了真是难过。岂不知,佛法八万四,法法是佛法。佛法如药,世有百病,故药有百味,哪里有什么万灵丹,包治百病呢?人的根性不同,所说的法亦不同,怎可以一个标准要求所有的人?

所以,我可以把这个话改一下:都说念佛好,已经不好了;都说不如法,已经不是法了。佛氏门中,不舍一人。法尚应舍,何况非法?无一丝分别,不住于任何相,方是真究竟。

“是以圣人处无为之事,行不言之教。”所以说,圣人们一般都不讲道理,身教胜似言教。无为之事,不是什么都不做,这个后面还会专门讲到。很多人对这个“无为”的理解都是错的。

“万物作而弗始,生而弗有,为而弗恃,功成而弗居。”弗是不的意思。万事万物的发生,皆是自然运作,并非是谁能使之发生;生养万物,但不据为己有;自己做了,却不自恃己能;自己有功劳,却不把功劳都推到自己身上。

这句话虽短,也是意义甚深。一切事情,都是一种自然行为。自己努力了,奋斗了,这和太阳的升起,树木的长高,没什么本质的区别。自然本来如此。万事万物,只有人才会把这一切归之于“我”,这就是佛家讲的贪嗔痴,因这贪嗔痴,于是生出人生八苦,十二因缘,由是而六道轮回,往返不已。

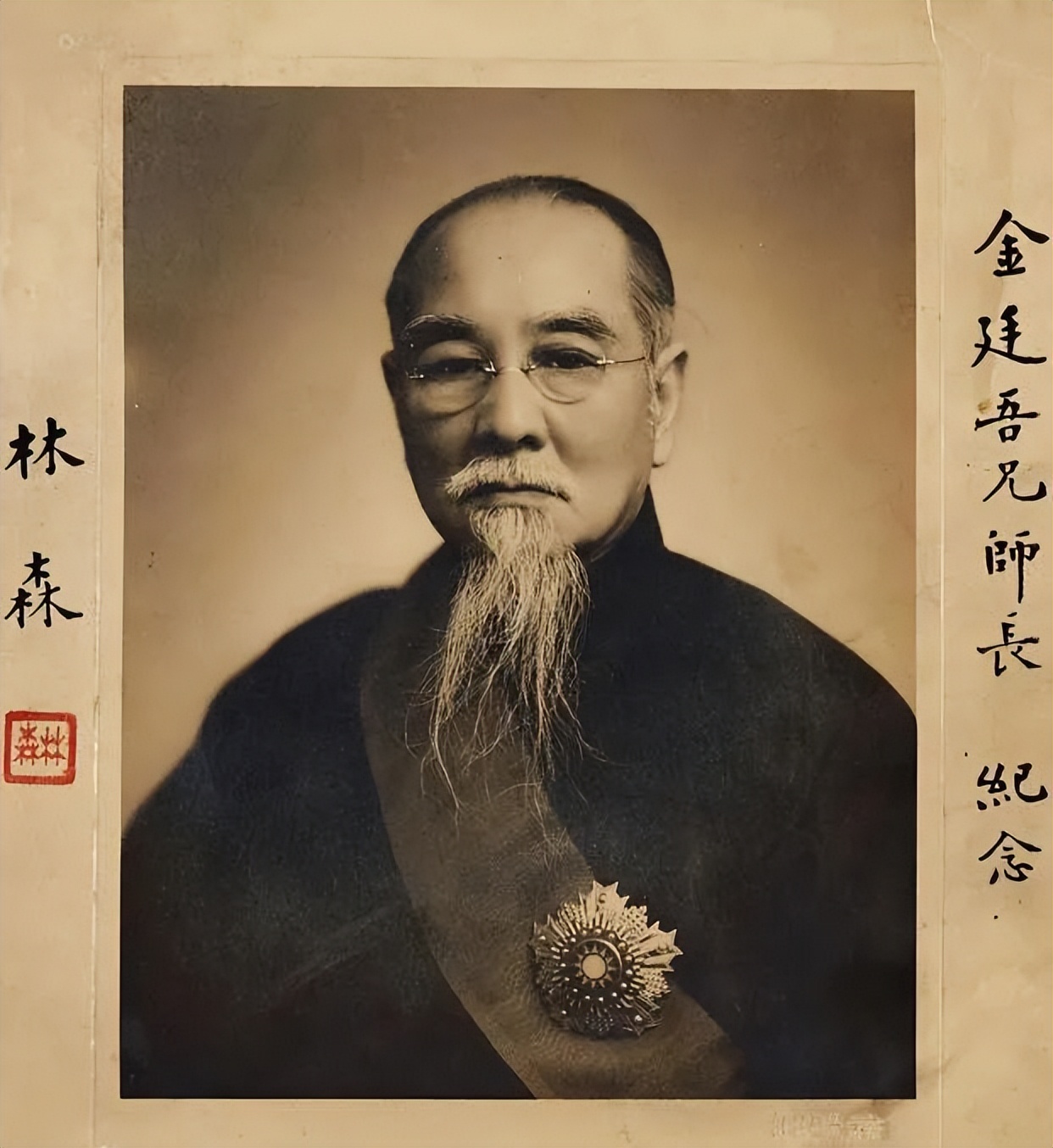

“夫唯弗居,是以不去。”老子在这方面真是行不言之教,「道德经」这本书,他不想写,盛情难却,无可奈何写了,完了,也不要版权,挥挥手就走了,但是,却传诵了3000多年。释迦牟尼也是如此,自己从来没写过书,但是,别人却替他写了海量的经书。中国很多古人,不为名,不为利,假托圣人,写下了流传千古的文字。

这一章,前半部分,讲的是天道,后半部分,讲的是人道。其中的道理太深了,值得人们深深的思考,一辈子的思考。这里再简单总结一下。

「易经」有64卦,就象阴阳相对一样,64卦也是互为相对,有地天泰,就有天地否,有水火既济,就有火水未济。「周易·系辞」曰:“是故爱恶相攻而吉凶生,远近相取而悔吝生。情伪相感而利害生。”这里的爱恶,远近,情伪,就是老子所说的美与不美,善与不善,如果人们有了这样的区别,那么,吉凶、悔吝、利害也就随之而来了。由此可以看出,老子的思想是与易经一脉相承的关系。

「周易·系辞」:“圣人以此洗心,退藏于密,吉凶与民同患。”意思是说,圣人用易经来纯凈自己的心性,退藏于隐密之中,或吉或凶,与老百姓一起忧患。退藏于密,就是真人不露面,露面不真人。但是,不要以为真人都是避世的,远离红尘,真是那样,那就不是真人了。真人是“与民同患”,就象张良,刘伯温,诸葛亮,该出山的时候,就要出山,又如范蠡,功成而身退,该退隐的时候就退隐。还有多少的无名英雄,象那些托古人之名而著书者,此皆圣人,做了有益百姓的事,连自己的名字都不留下。这样的人是很多的。

“夫唯弗居,是以不去。”为什么呢?『金刚经』曰:“菩萨亦如是。若作是言:‘我当灭度无量众生’,则不名菩萨。……若菩萨作是言,‘我当庄严佛土’,是不名菩萨。”为什么呢?这个问题就留给大家参一参了。

-END-