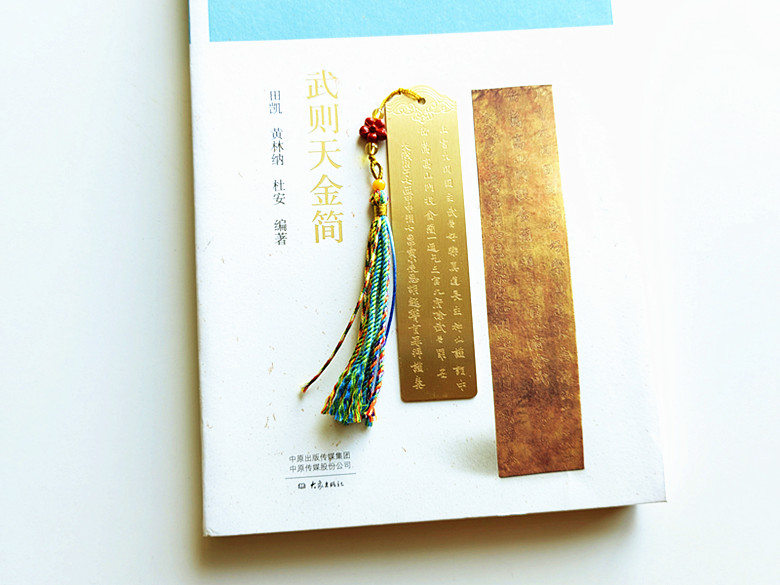

“儒、佛、道在中国社会并行了一千多年,唐代以后三教逐渐合流。武则天一生充满了智慧,也充满了矛盾。在她的身上包含了多重宗教的信仰,她营造了龙门卢舍那佛窟,在偃师立了“升仙太子碑”。但是,由于其墓葬还未发掘,与其有关的可移动遗物一直未能发现。1982年在登封嵩山峻极峰发现的武则天金简成为女皇唯一的直接可持有的宗教用物。这件物品是武则天祭拜嵩山的物证,也是武则天道教思想的体现,更是迄今发现的唯一的皇帝投龙金简,其历史与宗教文化价值无可代替。——《杜岭方鼎(总序)》

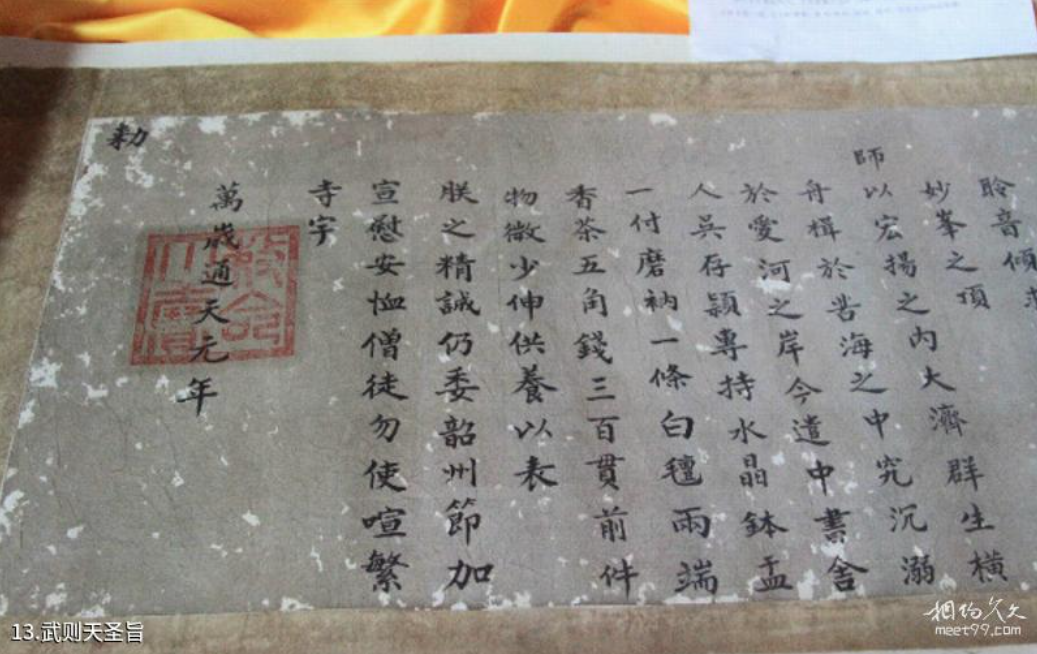

(武则天圣旨图)

唐朝的圣旨——那时人家一般也不这么叫——有两种,一种叫制,一种叫敕。制书,是封官授爵(得是大官)呀、发布命令(得是大事)呀用的,敕书是处理事务性工作用的。这两种“圣旨”都有固定的格式。比如制书,中书省的官员按照皇帝的意思先写,写的时候要先写抬头:“门下”,门下,就是门下省,是“圣旨”的审查机构,意思是这份圣旨得人家审查通过才行。然后才是具体内容,再然后是日期,但具体哪天是空着的,皇帝看过了,再把具体日子填上,这叫“画日”。画完后,这份原件归档,中书省的官员再抄一份,给门下省送过去,门下省的官员审核完毕,签上名字,附上意见,再送交给皇帝。皇帝就写个“可”,再发还给门下省。这叫“画可”。门下省再把这份原件归档,抄一份,上面注明“制可”,意思是皇帝同意了,送给执行机构尚书省。尚书省的官员注上收到日期和具体的办事部门后,再签名确认,并由负责的官员向圣旨所指的对象宣读后,这份圣旨才算生效。在这过程中,中书省、门下省、尚书省大大小小不知多少官员要在上面签字,缺了一环都不行。敕书虽然相对简单点,但原件归档,抄件送门下省审核,审核后交尚书省执行的大模样并没有变,只是签字的人要少一点。

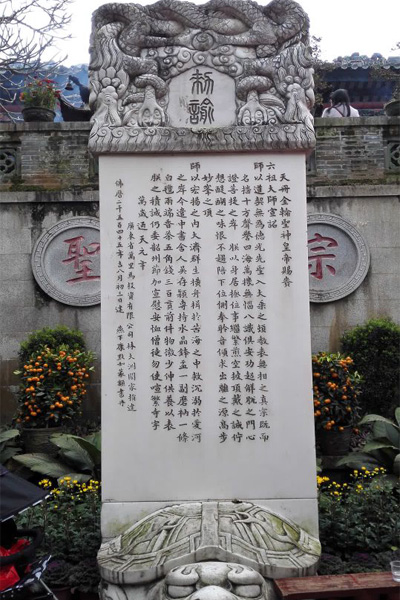

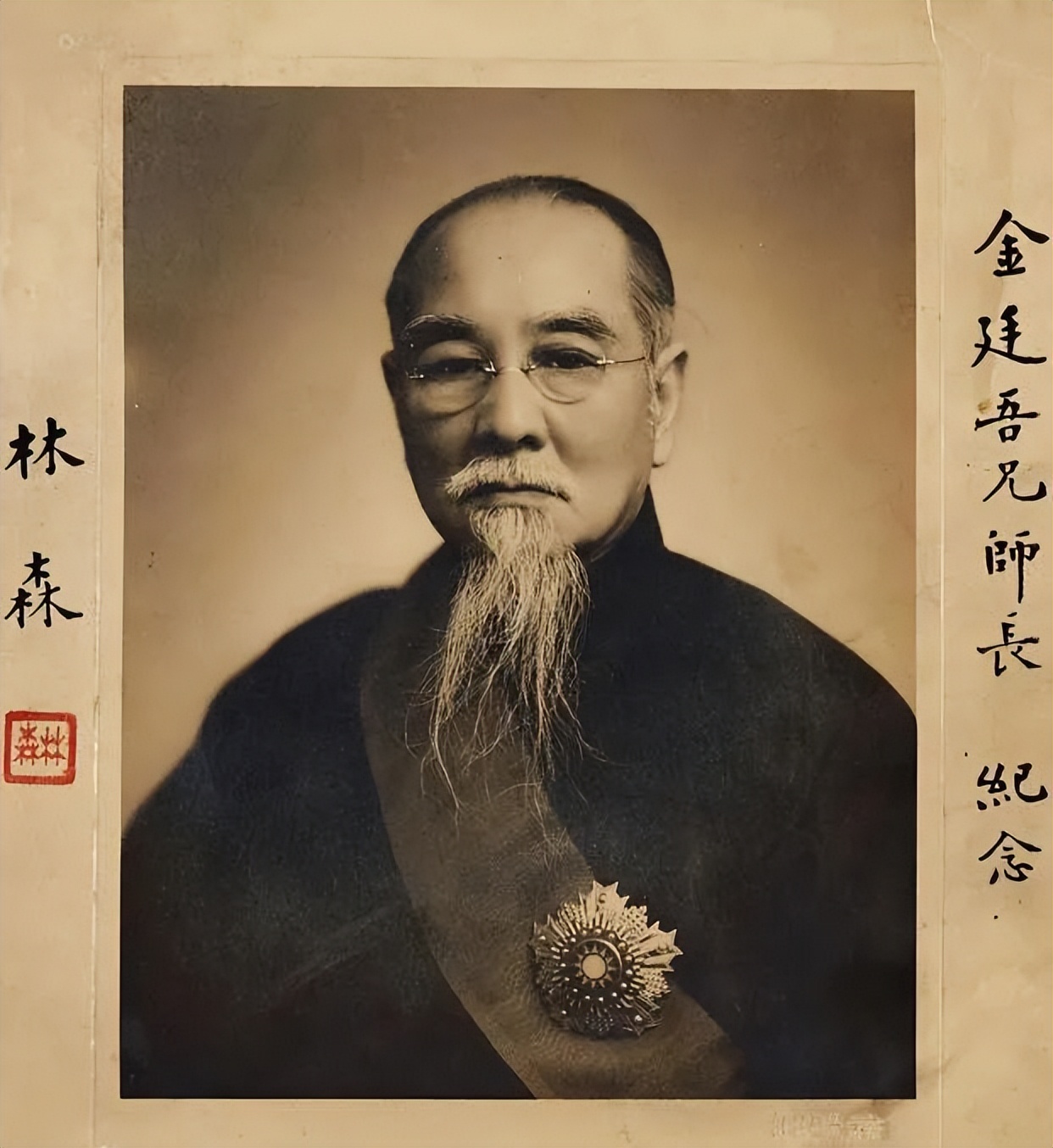

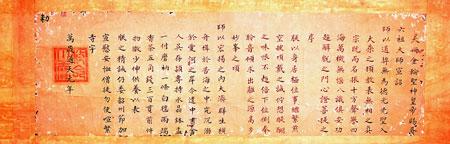

武则天圣旨(《天册金轮敕书》 )介绍:唐代女皇帝武则天,于万岁通年元年(696),御赐南华禅寺六祖惠能大师圣旨一道,长140厘米,宽42厘米,纸质,楷书首尾及边用绫装裱。现珍藏在南华寺内。

武则天玉玺选用有“玉王”之称的岫岩玉为材质,由雕刻大师纯手工打造,玉玺长约10厘米,宽约8厘米。造型为一个半圆形拱柱和一只静卧的凤凰,武则天以凤喻己告白天下自己就是“天凤下凡”。玉玺侧面刻有一个“尔”字,和玉体本身相结合即为“玺”字,代表武则天皇帝御用的“玉玺”,构思精妙,令人叫绝!传国凤玺:一代女皇武则天印文:赦命之宝。公元690年即位,距今1323年,已失传。

圣旨原文:

天册金轮圣神皇帝赐赍

六祖大师宣诏:

师以通契无为,德光先圣。入大乘之顿教,表无相之真宗。既而名振十方,声誉四海。万机无恼,八识俱安。功超解脱之门,心证菩提之序。

朕以身居极位,事继繁煎。空披顶戴之诚,伫想醍醐之味。恨不超倍下位,侧奉聆音,倾求出离之源,高步妙峰之顶。

师以宏扬之内,大济群生。横舟揖于苦海之中,究沉溺于爱河之岸。今遣中书舍人吴存颖专持水晶钵盂一副、磨衲一条、白毡两端、香茶五角、钱三百贯,前件物微,少伸供养,以表朕之精诚。仍委韶州节加宣慰安恤僧徒,勿使喧繁寺宇。

万岁通天元年 敕

圣旨右端有清光绪十五年(1889)张之洞题记。圣旨上面没盖印玺,从纸质和书体观察都似明代的修复品。