文|玉常

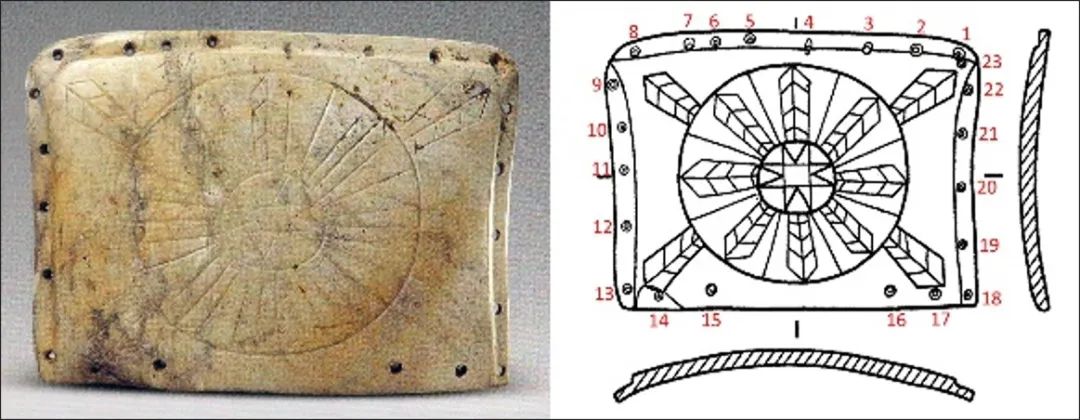

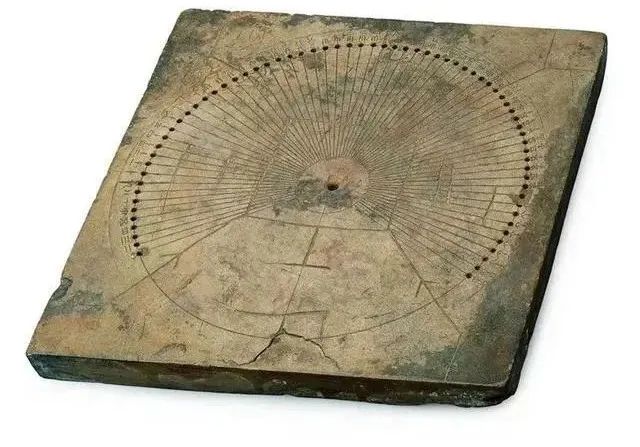

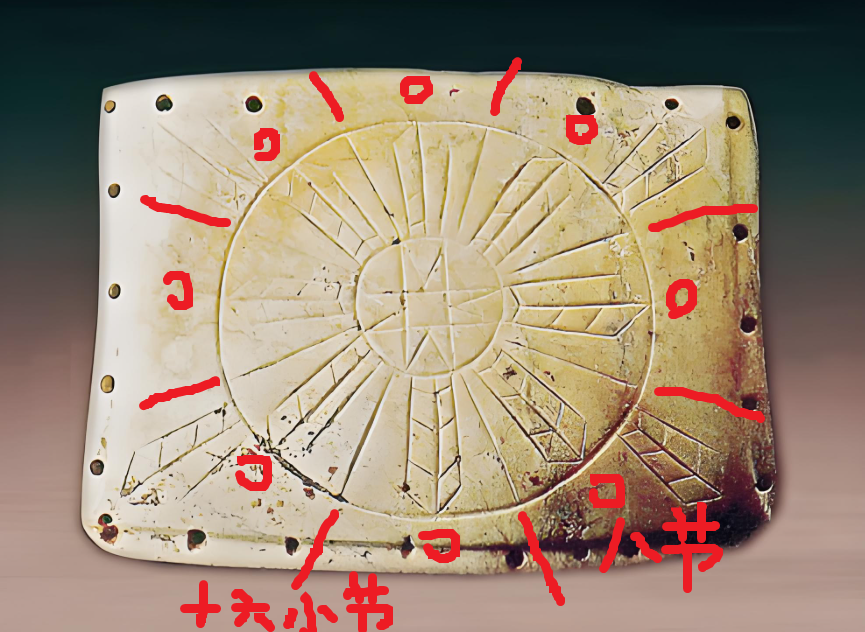

凌家滩遗址出土的玉版

凌家滩遗址出土的玉版

凌家滩遗址,距今5800-5300年。

凌家滩玉龟玉版被发掘时,置于墓主腹部,玉版夹于龟背与龟腹之间。

玉版上钻有孔洞及刻画符号,颇为神秘。

尤其是玉版周边的孔洞,颇令人费解。

冯时先生认为,玉版周边的孔洞,如上图所示,为9、5、4、5排布,此数与洛书有关。

但这种解释颇为牵强,令人一头雾水。

冯时先生至少忽视了三点:

一、仔细看上面,当是8孔,其所谓第九孔处于角落,同时,此一孔并未打穿,只打了一半。倘若上部以9孔论,为何不是等距离排布(象其他孔距一样),而是其中一孔处于角落,与邻近之孔相距甚近?为何处于角落这一孔没有打穿只打了一半?

二、玉版之上,中间大圆内有8个圭形,无疑对应于四时八节、四方四隅,那何以在圆外四角又有四个圭形?倘若此四圭形对应于四时、四方,那岂不是与圆内圭形重复?古人何必画蛇添足?

三、下面四孔,何以分置两边而不是象河图洛书一样居中排列?

后来看到石云里先生的解析,如拨云见日,疑云顿开。

玉龟及玉版乃为套件,应为当时大巫(当时大巫与酋长合一)的法器。其功用当为计时。有人认为其为占卜工具,此纯属臆测,既无考古实物证明,亦无逻辑推理,根本讲不出其使用方法。占卜是商周之后的事情,周文王演易将其用于占卜,而在此之前,易经主要用于计时。

龟背以象天,腹甲以象地,中间玉版以象人,三者结合以象天地人三才。

西汉刘向《说苑》:“灵龟文五色,似玉似金,背阴向阳,上隆象天,下平法地,盘衍象山,四趾转运应四时,文著象二十八宿。蛇头龙翅,左精[睛]象日,右精[睛]象月。千岁之化,下气上通,能知吉凶存亡之变。宁则信信如也,动则著矣。”

龟背上四孔,当是北斗七星的象征。北斗七星可省略为四星,此种用法在大汶口刻符中有所体现(见下图)。

龟腹甲上一孔当与龟背上四孔(北斗)相对应。龟背四孔与腹甲一孔,皆处尾部而非正中。

凌家滩遗址出土的玉龟及其背甲和腹甲

凌家滩遗址出土的玉龟及其背甲和腹甲

须知,龟首为南,龟尾为北,左为东,右为西。因此,龟背四孔与龟腹一孔皆位于尾,即指向北。

《鹖冠子·环流》:“斗柄东指天下皆春,斗柄南指天下皆夏,斗柄西指天下皆秋,斗柄北指天下皆冬。”龟背四孔以象北斗,虽省去了斗柄三星,而将四星置于尾部,同样有“斗柄北指天下皆冬”之义。

而龟腹尾部一孔,则为标识作用,强调北方之冬。

为何强调北方之冬?因为,古时,长时期内都是以冬至作为一年之始。彝族传统年有两年,大年与小年,分别是夏至与冬至。而时至今日,我们传统过年也仍是在冬天。虽然不是在冬至这一天,但仍保留有冬至大如年的说法。

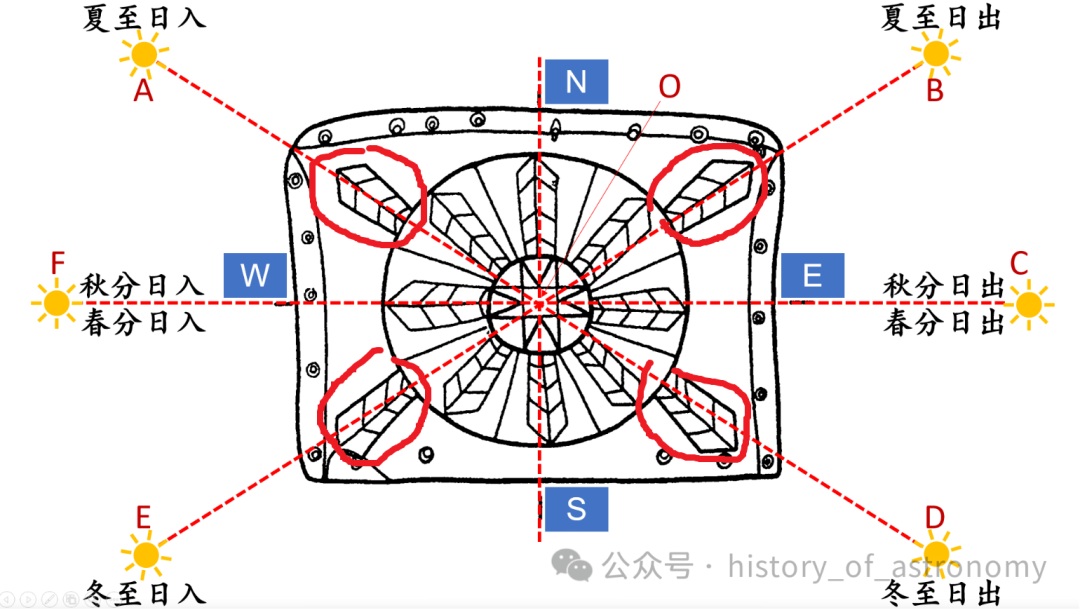

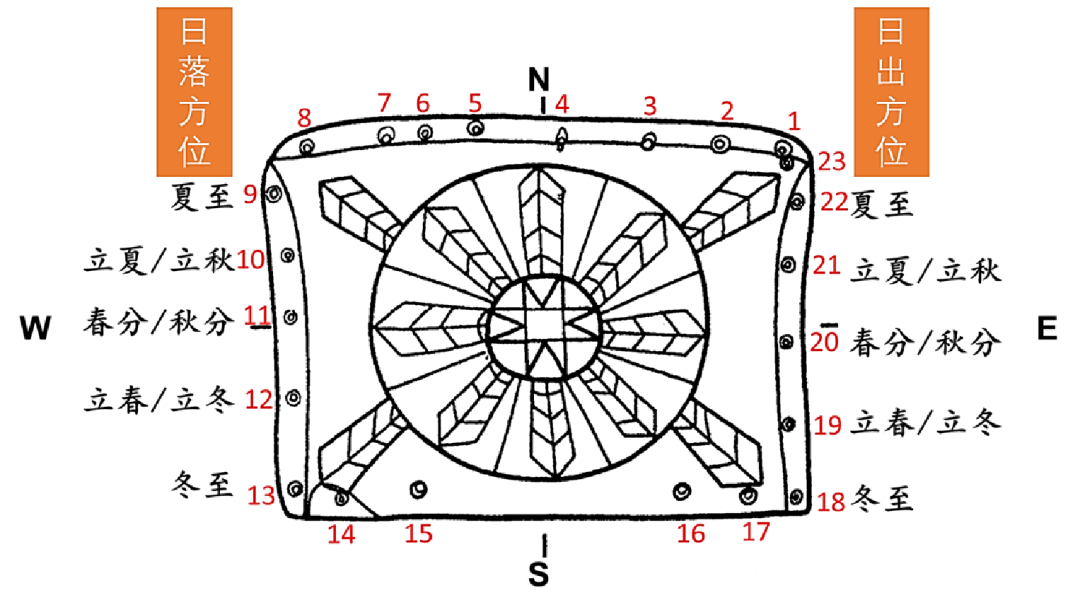

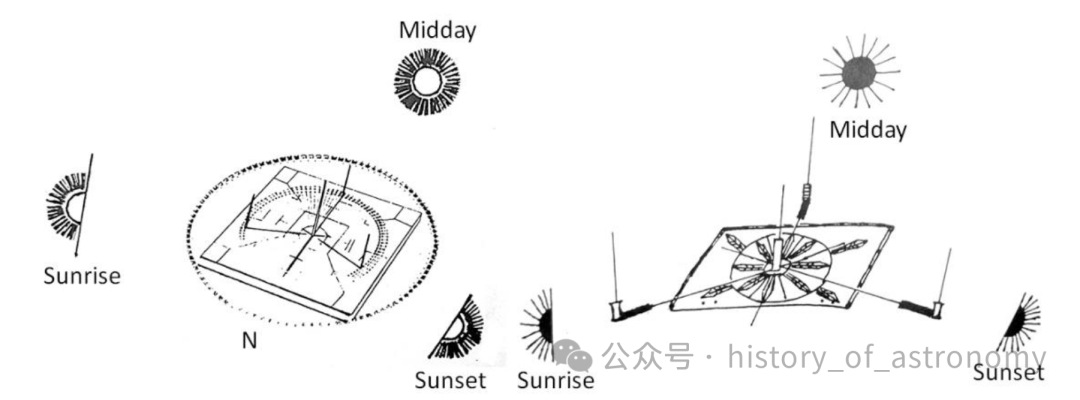

夏至和冬至时的日出日落方位

《淮南子·天文》:“日冬至,日出东南维,入西南维,至春秋分,日出东中,入西中。夏至,出东北维,入西北维,至则正南。”

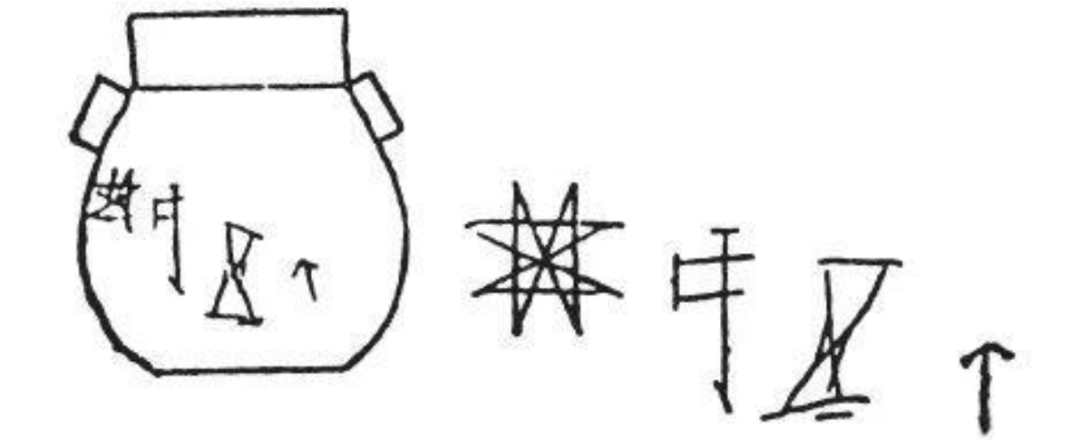

图:黑陶贯耳壶(苏州澄湖遗址出土,苏州博物馆藏)

玉版两短边上五对孔的意义

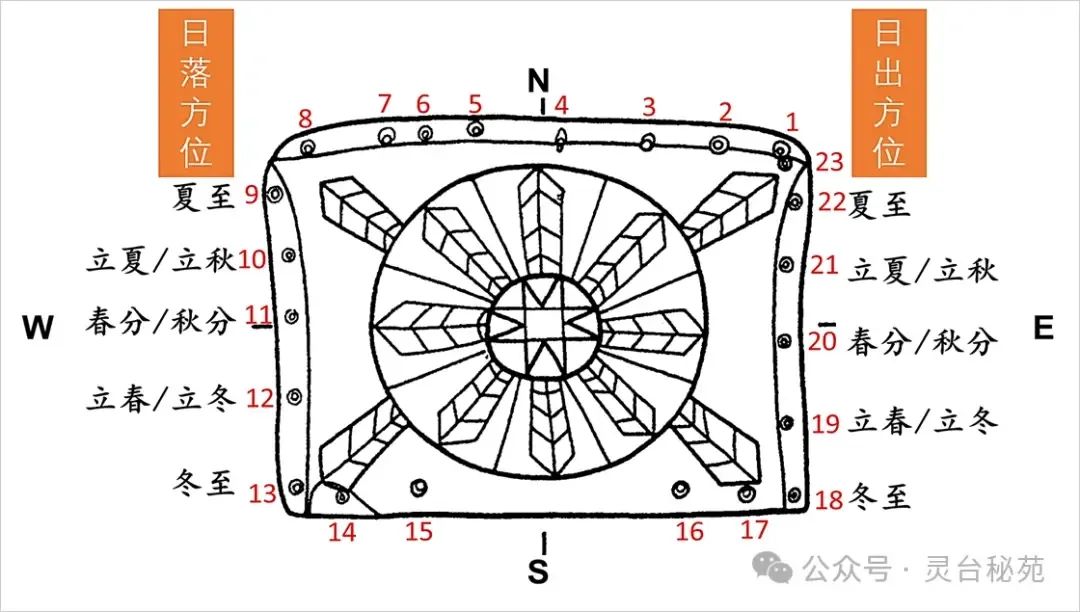

玉版两短边各有5孔,此5孔分别对应八节的日出与日落:夏至、立夏、立秋、春分、秋分、立春、立冬、冬至。

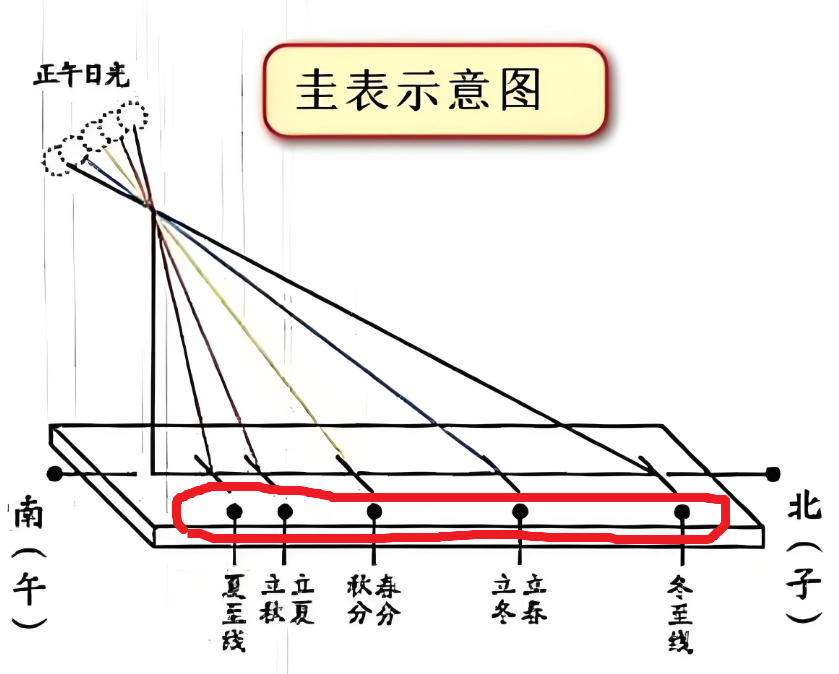

这种方法,与圭表测影几乎一模一样!圭表测影的圭尺上,同样是以5个点对应8节。

而之所以玉版下部四孔分置两侧而非居中,是因为,所有孔的排列恰与汉朝日晷相一致。因为中国地处北半球,太阳偏南,因此,处于南面部分始终是不会见到影子的!这就是南面四孔分居两侧而中间空白的原因!

托克托日晷(左)与凌家滩玉版(右)的假想功能对比

四围总共是22个孔,另加一个未打穿的孔,等于是22.5个孔。为什么要这样设置呢?

《黄帝内经》:“地以九九制会,天有十日,日六竟而周甲,甲六复而终岁,三百六十日法也。”古时太阳历,一年是以360天论,另加5-6天为年节。合计一年为366(或365)天。这种历法在彝族中仍有保留。一年360天,过两个节,夏至与冬至,各3天(或一个3天,另一个2天),全年共366(或365)天。

《尚书·尧典》:“咨,汝羲暨和!期三百有六旬有六日,以闰月定四时成岁。”

一年以360天论,一年分四时,则每时90天;一年分8节,则每节45天,8节再细分为16小节,每小节为22.5天。

这正是为什么玉版四周22个孔再加一个未打穿的孔的原因!正对应于每小节的22.5天!

这样的划分有依据吗?当然有。如上图所示,圆内八个圭形分别对应于8节,而两圭形之间有一细线,又划分出8小节,总共16小节。

顺便提一句,之所以为圭形,正是源自圭表测影的圭的形状。

那么,这个玉版具体是怎么使用的呢?

圆内的八圭及小圆中的八角星符号,相当于后世的八卦,亦或者说,就是八卦的原初形式,对应于四时八节(夏至、冬至、春分、秋分。立夏、立冬、立秋、立春),四方四隅(东、西、南、北。东南、东北、西南、西北)。

而大圆外的四圭,乃指示冬至、夏至日出、日入的方位。不见得这个玉版真的用的圭表测影,而很可能只是具有象征意义的法器,就象用于祭祀的玉圭、玉琮、玉斧一样。只是代表特定身份神权的象征。当然,也可能借此进行观象授时知识的传递,就象太极图和八卦一样。

而周边的小孔,却具有实际的功用,用于计时。

具体方法是:

冬至这天在18号圆孔里插上一个小棒,以此作为冬至第一“小节”的第一天;之后每天按逆时针方向移动一孔,依次代表当天是冬至第一“小节”的第几天;当小棒移过22个孔,回到18号孔时,表示冬至第一“小节”已经过完并进入冬至第二“小节”,从第二天开始要进入冬至后的第二个“小节”;按同样顺序继续每天移动小棒一次,当小棒再次回到18号孔,就代表冬至后的第二个“小节”已经过完,两个小节共经历了45天。

冬至第二“小节”过完后的第二天,将小棒移到第19号孔,代表到了立春第一天;之后每天按逆时针方向移动一孔,依次代表当天是立春第一“小节”的第几天;当小棒移过22个孔,回到19号孔时,代表立春第一“小节”已经过完并进入立春第二“小节”;再经过23天,小棒再次回到19号孔,代表立春第二个“小节”已经过完。

……

以此类推。

冬至之后是立春,然后依次是春分、立夏、夏至、立秋、秋分、立冬。

整个一轮走完是360天。立冬第二“小节”过完后的第二天,将小棒移到第18号孔,之后每天按顺时针方向,依次将小棒移到17、16、15和14号孔,正好补足5天时间,使一年365天的纪日得到完成。

【注意】以上方法是石云里先生的推演。

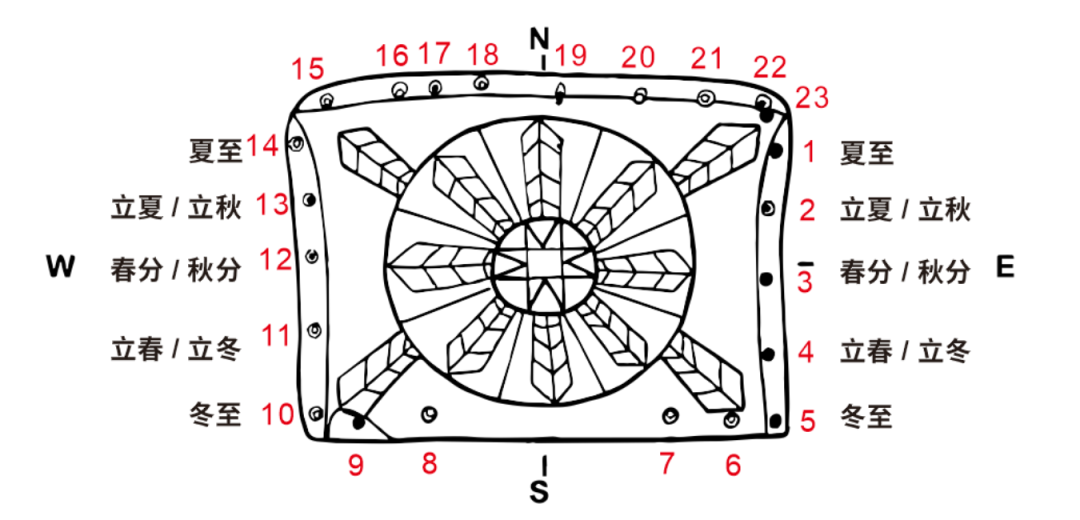

玉常认为,此法没有毛病,但有两个小瑕疵。一个是,如图所示,小孔编号是从半孔一侧的孔开始,以半孔为结束。但是,石云里先生整个的推演中并没有用到这个起始数字,是从冬至18号孔作为起始;二是,石云里先生是按一年365天计的,但是,一年的实际天数约为365.25天,平年为365天,闰年为366天。石云里先生的推演忽视了这一点。

玉常的改进方法是:

冬至这一天,不需要在18号孔插小棒,因为太阳是从18号孔(东南)升起,不需要特别标识冬至这个节。同理,8节都不需要标识,只要看下太阳升起的位置就知道是到了什么节。为了计日,这时,只需要在1号孔插入小棒,标识为冬至的第一天,依次类推,方法和石云里先生所讲一样,转到23号孔为一小节,从23号孔再转回来到1号孔为45天一大节。

也就是说,每一节计日都是从1号孔开始。这样就更为简便。

当8节全部走完,即过完360天。

如上图所示,我把编号顺序略作调整。

这样,数字是按顺时针方向转,这与太阳的运行方向一致。(顺时,就是按时间的运转方向,逆时,与时间方向不一致)。

调整完之后,计时可以从夏至开始,依次为夏至、立秋、秋分、立冬、冬至、立春、春分、立夏。

这样的起始,与序号1、2、3、4、5相一致。

此外,更重要的一点是,这样一轮下来是360天,这时,小棒从1至5移动,共5天,即平年365天,如果是闰年的话,就加上那个未打通的孔,这样就是366天。这样就把平年365天与闰年366天都考虑进来了。

当然,我相信,上面推演未必就与古人的使用方法完全一致,而只是一种猜想,应该还会有更合理的计算方式。

但整体来讲,其大致方法即当如上所述。此为石云里先生之卓见,聊借此文以致敬。

【参考】

1、石云里《正在故宫展出的凌家滩玉版是目前所见最古老的太阳历》

2、石云里《凌家滩玉版太阳历的构建方式》

3、石云里《凌家滩遗址玉器的天文学意义(一):玉龟玉版》

4、冯时《中国天文考古学》

-END-