文|玉常

象数演易堂原创

中国社会科学院考古研究所研究员何努说:“经过对陶寺遗址40多年的考古发掘与研究,我们已初步建立起一套比较完整的‘考古—文献—人类学’证据链,指向陶寺都城遗址为尧舜之都,它的发现进一步证明了尧舜时代并不是传说而是信史。”

这个论断是比较含糊的。是到底是尧之都,还是舜之都?还是说尧舜皆以陶寺为都?

中国社会科学院考古研究所所长王巍表示:“没有哪个遗址像陶寺遗址这样与尧都的历史记载等方面如此契合。后世历史文献记载、当地民族志资料、地名甚至方言等,也都指向尧都在临汾一带。所以,越来越多的学者认为,陶寺遗址很有可能就是尧的都城。”

尧都在临汾一带,这个没疑问,但陶寺是在襄汾,虽然二者相临,但并不在一处。

陶寺为尧都之说面临的最大的问题就是,陶寺早中期被平毁,被平毁的大墓是尧舜的吗?很明显,陶寺早中期为一族,晚期为一族,晚期族人平毁了早中期族人。晚期族人是谁?为什么要平毁尧舜?历史上并没有相关记载。晚期指向夏初,夏初指向禹启,尧禅舜,舜禅禹,并没有记载证明大禹掘了尧舜的墓。

一、尧之都在太原

唐尧初都太原,在太原筑有唐城,所以太原有了“唐”和“唐国”的古名。《史记·五帝本纪》正义中引《宗国都城记》云:“唐国,帝尧之裔子所封,汉曰太原郡,在古冀州太行恒山之西,其南有晋水。” 《汉书·地理志》载:“晋阳本唐国,尧始都于此。” 《都城记》说:“晋阳城北二里有唐城。”关于太原的另一个古名“北唐”,就是在唐尧由初都太原祁县迁都平阳后,因太原祁县地处平阳之北,为区别初都太原之唐和平阳之唐,遂以地理方位为准,在太原之唐前面又加了个“北”字,这就是太原又称“北唐”的缘由。

尧和尧的部族在太原居留一个时期之后(有关学者认为是出于本部族的开拓精神或因为当时汾河受阻于霍山而时有水患),留下了自己的裔族,沿着汾河南流的方向继续迁徙,最终落脚于临汾盆地———平阳。郑玄在其《诗谱》中就说:“尧始居晋阳,后迁河东。”阎若琚所著《尚书疏证》也说:“尧为天子实先都晋阳,后迁平阳府。”于是,又有了“尧都平阳”之说,同时也印证了“尧始都祁县,后迁平阳”的古记。

所以,史料载尧之都在太原,或临汾(平阳),而陶寺在襄汾,虽然襄汾临近临汾,但不能等同于临汾。不能因此就将陶寺定为尧都。

《考古中华——中国社会科学院考古研究所成立六十周年成果荟萃》(科学出版社,2010年7月)。注意到关于陶寺部分的前后版本有所不同。91页

原:“尧舜之都——山西襄汾陶寺遗址”

现:“尧舜时期的都邑——山西襄汾陶寺遗址”

这个细节的变化已经表明,官方已经否定陶寺尧舜之都之说,陶寺为尧舜时期的都邑,但并非是尧舜的都邑。

二、字型分析

关于陶寺朱书扁壶,其中一字为“文”无争议。另一字有释读为“尧”的。

这也是之所以将陶寺定为尧都的理由之一。

但这种解释很不靠谱。

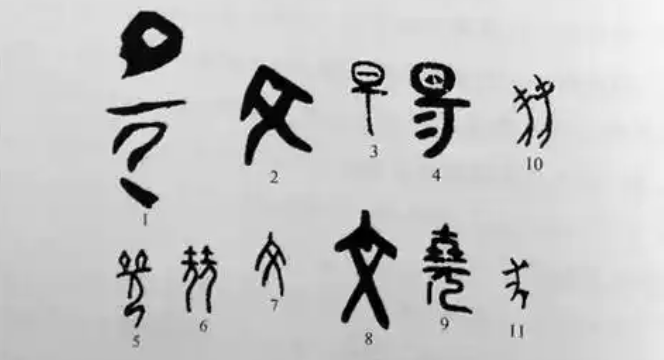

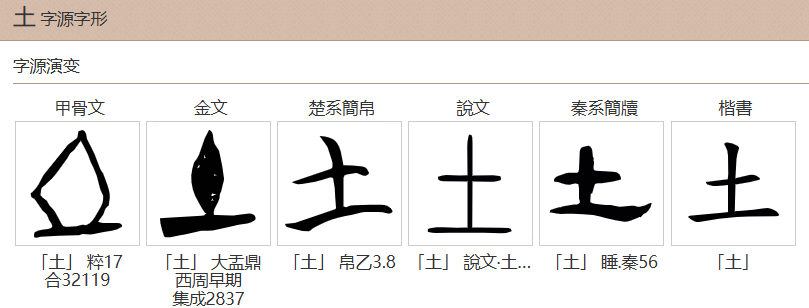

如上图所示。甲骨文的尧字,上面为二土,而非一土。

金文的尧字,上面虽为一土,但是请注意,上面的土呈椭圆近菱形且底部与下面一横相连。

但是,陶寺朱书的字,上面近似圆形,且与下面一横相距甚远不相连。

毫无疑问的是,尧字上面从土。看下土字的汉字演变:

土字的甲骨文与金文相仿,只不过金文画成了实心,上部呈菱形,且与下面一横相连。

而朱书陶文上面是呈圆形且不与下面一横相连。所以,将此字释读为“尧”字甚为牵强。

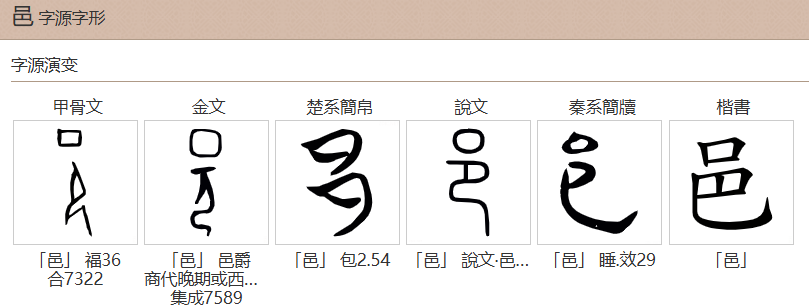

冯时先生将此字释读为“邑”字,甚是!

甲骨文金文的“尧”字与朱书扁壶上的字及甲骨文“邑”字对比图

陶寺朱书扁壶上的两个字即“文邑”。文从大,二者皆为人站立之形。文邑即大邑,如商朝称大邑商。大为赞美之辞,大邑就是大王城,大都的意思。

此可说明,陶寺乃王都,帝都。但是,并不能由此二字断定是尧都!因为,那并非是“尧”字!

三、陶寺龙盘不会与尧相关

陶寺出土的重要文物是陶寺龙盘。龙对应于苍龙星宿。而苍龙星宿源自天文历法。

在陶寺之前,虽出现有龙形图案,但是,都是作为附属图案存在的,从没有作为主图单独存在。

而古时的天帝,所对应的天体是太阳、北极与北斗。在陶寺之前,龙从来都没有与天帝相对应。

地上的帝王也是以天帝的形象作为主祭对象,也即太阳、北极与北斗。没有将龙作为帝王象征的。

所以,陶寺龙盘的龙,并非是帝王的象征,自然不可能与尧、舜相对应。

事实上,尧舜时期,有火正一职,火正是观察苍龙星宿大火星的,因此,龙盘的龙当是火正的图腾,而不会是尧的图腾。

四、陶寺平毁

陶寺大致分早、中、晚期,中期遭到严重破坏:平城墙、废宫殿、杀壮丁、淫妇女、毁宗庙、扰祖陵。

诸多迹象表明,陶寺的平毁乃晚期族人所为。早、中与晚期并非是同一族。同时,晚期乃是中等贵族,没有发现王级大墓,也没有王级的器物出土。

问题来了,假如说陶寺是尧都,那尧是处在早中期,还是处在晚期?若是处在早中期,那是谁对尧进行了迫害?并且是如此之严重?如果是处在晚期,那应该有王级器物发现,但实际上并没有。

五、观象台必在王都之中

有人认为,观象台一定要建在王都之中,所以,在陶寺发掘出圭表及观象台,那陶寺则一定是王都。

此一观点,大概主要是受冯时先生的影响。

冯时先生认为:“王邑之先建需先求地中。”由此而断定:“陶寺遗址由于有夏社遗存及‘文邑’朱书的发现,可以确定其性质为早期的夏邑。”

而认为陶寺为尧都或许也是基于此。

这个观点有很大意义,因为,大多数情况是这样。但是,不能绝对。

登封告成镇,现存有周公观景台,但周朝的都城在洛阳;元朝时郭守敬在告成重建观景台(实际上元朝在全国建了27个天文台),而元朝都城在元大都北京;新中国成立后,延用的是南京天文台,而首都则是在北京。

再一个,也并非只有王都才会有天文台。春秋时虽然规定只能在王城建立天文台,但鲁国就建立了自己的天文台——观台。

所以,观象台所在位置不见得一定是王都!陶寺发掘出圭表与观象台,并不能由此断定陶寺就是尧都或夏都。

六、陶寺城址的发现

史料载,鲧发明了城。

陶寺城址的发现,正可与史料所载鲧发明城相对应。

《淮南子·原道训》中记载了一段“夏朝往事”,其中提到:“昔者夏鲧作三仞之城,诸侯背之,海外有狡心。禹知天下之叛也,乃坏城平池,散财物,焚甲兵,施之以德,海外宾伏,四夷纳职,合诸侯于涂山,执玉帛者万国。”

从上面这段记载,

(一),可以证实,鲧的确有造城的事实。

(二),由此也可以看出鲧的实力;

(三)、可以看出,鲧的过于强大引起了其他部落的不满;

(四)、以禹的表现,不象是鲧的儿子,而象是同时期的某部落酋长之所为;

(五)、由此可以看出,鲧既便不是帝,但他当时所建的城的规模已经达到王城的级别,甚至比当时的帝的都城都要大。

因此,陶寺作为鲧的城邑是非常有可能的。

【总结】

1、《山海经·海内经》:“戏器生祝融。祝融降处与江水,生共工。”《路史》记载:“祝融氏,号也;祝融,职也,本非人名。”山海经中说祝融生共工,祝融并非指某人,而是祝融火正一职,祝融生共工的意思是,共工世袭火正一职。而共工,实则即是鲧。说明鲧世袭火正。那么,世袭火正的鲧将苍龙星宿作为主要图腾自然是在情理之中了。

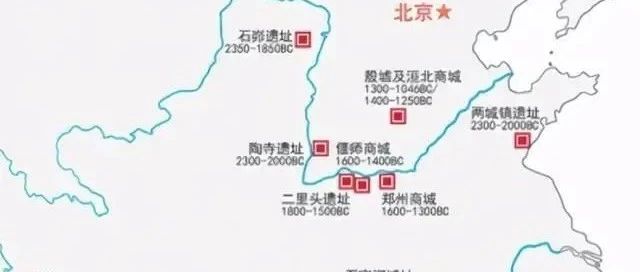

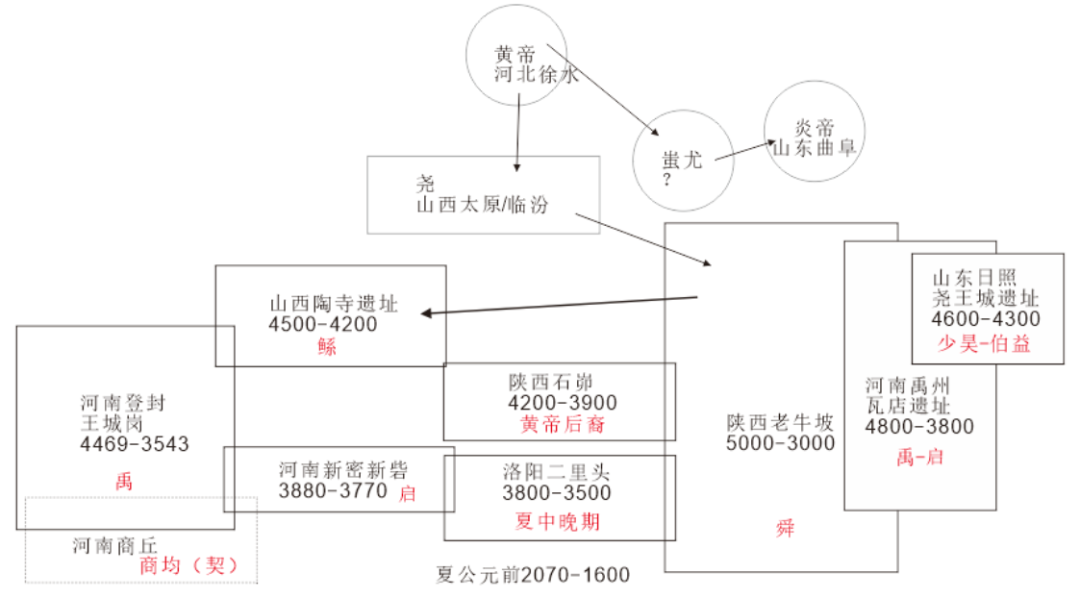

2、如上图所示,黄帝故都在河北徐水,炎帝故都在山东曲阜,炎黄之战发生于河北涿鹿。战后黄帝族南迁至山西太原,此时进入尧的时代,舜居于陕西老牛坡。禹启的活动范围主要是河南,禹是从山西迁至河南。契之都城在商丘,少昊与伯益都城在山东日照,蚩尤都城不明确,但蚩尤是黄帝时期,时间比较早暂不考虑,这里面就差鲧这个角色了,鲧所在的位置只可能是在山西陶寺。

3、尧之都城已经比较明确,在太原(晋阳)或临汾(平阳),尧都不可能是在襄汾陶寺。朱书扁壶上的字当为“文邑”,而不是“文尧”。陶寺龙盘对应于祝融火正一职,与鲧有关,而不可能与帝尧有关。官方已经将陶寺遗址由“尧舜之都”改为“尧舜时期的都邑”,实则已经纠正了陶寺为尧都之说。

4、《原道训》:“昔共工(鲧)之力,触不周之山,使地东南倾。与高辛氏(舜)争为帝,遂潜于渊,宗族残灭,继嗣绝祀。”共工即鲧,高辛氏即舜,“宗族残灭,继嗣绝祀”之描述,正与陶寺被平毁所对应。在同一时期,有明确记载“宗族残灭,继嗣绝祀。”也只有鲧了。

5、有一个背景知识需要知道。尧舜禹时期,属于部落联盟制,多少有点象春秋战国时期。尧舜禹鲧之间,其实就是部落与部落之间的关系,而并非是君臣的关系。所谓的禅让,也无非是强者为王的逻辑,谁的实力强谁为帝。所以,每一个部落实则就是一个小方国。这样就可以理解为什么鲧会有都城了。只是因为鲧在与舜的争帝中败了,所以后世传为鲧为舜之臣属,而实则为一方之主,部落之大酋长。因此,鲧“作三仞之城”,拥有陶寺这样的大邑一点也不足为奇。

参考:

1、《浅识唐尧初都太原》

2、中国报道杂志社《陶寺是尧都吗?》

3、冯时《文明以止》

4、周长富《黄帝都城究竟在哪里?》

5、杨宽《中国上古史导论》

6、易华《石峁与二里头_试论夏代首末都》

7、杨宽《中国上古史导论》

-END-

《论衡·率性篇》:“尧欲传天下于舜,鲧谏曰:”不祥哉!孰以天下而传之于匹夫乎?“尧不听,举兵而诛杀鲧于羽山之郊。共工又谏曰:”孰以天下而传之于匹夫乎?“尧不听,又举兵而诛共工于幽州之都。”

这里提到“幽州之都”。《淮南子·地形训》云:“西北方曰不周之山,曰幽都之门。”说明幽都在西北。《大戴礼·五帝德》云:“帝尧……流共工于幽州,以变北狄。”从“北狄”来看,当在北方。《墨子·节用中篇》称尧“北际幽都”,《荀子·王霸篇》杨注引《尸子》称尧“北怀幽都”,《韩非子·十过篇》称尧“北至幽都”,贾谊《新书·修政篇》称尧“北中幽都”,《西山经》:“又西北三百七十里曰不周之山”,《大荒西经》:“西北海之外,大荒之隅,有山而不合,名曰不周负子”,此皆证幽都在北或西北。而陶寺恰在西北。且陶寺有都城之格局。由此可证,陶寺即为幽都,共工(鲧)所在之地。尧诛共工于幽都,此正与“宗族残灭,继嗣绝祀。”相合。由此可断,陶寺为鲧都,被尧所平灭。但平灭后尧并没有继续呆在陶寺,而只是派人镇守。这也就是为什么中期被平毁而晚期未发现王级大墓的原因。

《山海经·海内经》记载:“炎帝之妻,赤水之子听袄生炎居,炎居生节并,节并生戏器,戏器生祝融,祝融降处于江水,生共工。共工生术器,术器首方颠,是复土穰,以处江水。共工生后土,后土生噎鸣,噎鸣生岁十有二。”在这里,共工乃祝融所生。而其实际喻意,很可能是共工世袭祝融一职。