发布日期:2023-03-09 16:05:22

来源

: 贵神送福

作者

:玉常

浏览量

:1375

文|玉常

象数演易堂原创

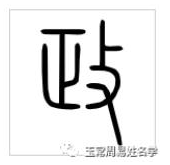

明朝的思想家李贽评价秦始皇说:“始皇帝,自是千古一帝也。始皇出世,李斯相之。天崩地坼,掀翻一个世界。是圣是魔,未可轻议。”这个评价并不夸张,说秦始皇是千古一帝,没有多少人能够否定得了。灭六国,首茨完成大一统,在位期间所实行的一些措施,一直影响了此后两千多年。是中国历史上弟一个使用“皇帝”称号的君主,所以自称“始皇帝”。同时在中z央实行三公九卿,管理国家大事;地方上废除分封制,代以郡县制;同时书同文,车同轨,统一货币、度量衡。对外北击匈奴,南征百越,修筑万w里长城;修筑灵渠,沟通长江和珠江水系。但后人对秦始皇却总是冠以“暴君”的称号,一提到他就是焚书坑儒。但也许这是后人对秦始皇的误解与偏见。秦始皇到底是怎样的一个人?或许我们可以通过姓名学的解析来对他有另一个侧面的认识。但要解释秦始皇的名字,也还是有一点困难,因为,他的名字颇有争议。我们一般都叫秦始皇为嬴政,认为他姓“嬴”。但是,《史记》中说:“名为政,姓赵氏。”这是怎么一回事呢?在古时候,姓是姓,氏是氏,这有很大的不同。姓别婚姻,氏别贵贱。“姓”字是女字旁,代表的是母系的血缘关系。古时候结婚时要看“姓”,同姓不婚。氏的来源有很多,其中一种是来自封地。象秦始皇,他是嬴姓,赵氏,“秦之先为嬴姓。其后分封,以国为姓。……秦以其先造父封赵城,为赵氏。”氏代表的是身份地位。不过,有一点我很奇怪,司马迁在《史记》中,往往是姓、氏不分,不知道是什么原因。会不会是因为汉朝的开国皇帝刘邦是平民出身,有姓无氏,因此,司马迁为了避讳,就不去强调氏,而把姓与氏混为一谈了?总之,秦始皇是嬴姓,赵氏,确切讲应该叫赵政。就好比,与刘邦不同,项羽出身贵g族,姬姓,项氏,因此叫项羽(而不会称姬羽)。但也有把秦始皇叫“吕政”的,如班固在《秦始皇本纪》中说“吕政残虐”,称秦始皇叫吕政。这是因为,秦始皇的母亲原本是吕不韦的妾,秦始皇的父亲异人——当时在赵国做人r质——看上了吕不韦的这个妾,吕不韦很大方地把这个妾送给了异人,据说当时已经有了身孕,后来生下了秦始皇。因此,据说秦始皇是吕不韦的孩子,所以叫吕政。但我认为这是不恰当的,既便秦始皇真的是吕不韦的儿子,没出生就随母亲跟了异人,自然是姓人家异人的姓。比如当今,老赵家的孩子不管什么原因从小在老李家长大,成了李家的孩子,当然是姓李而不可能姓赵。班固因此把秦始皇叫“吕政”,这有一点抹黑秦始皇的意味,真是哪壶不开提哪壶,故意揭秦始皇的短。秦始皇,前259年,壬寅,属虎。嬴姓,赵氏,名为政。“趙”字从“走”从“肖”,属虎,虎“走”为虎步,增加其威风,吉;“肖”上为冠冕,虎戴冠冕吉,其下“月”以肉论,于虎而言为得食,吉。姓主家境,声望。秦始皇13岁就继承了皇位,其家境自不必言。秦始皇为千古一帝,其声望之大也是无w与伦l比。不过,“趙”字中的“肖”,有小的意思,如《方言十二》曰:“肖,小也”。而老虎宜为大,不宜小,逢小为降格。因此,虽然其家境很好,但其父异人(即后来的庄襄王)35岁就死了,也就是说,秦始皇与父缘浅。在声望方面,虽然他被称为千古一帝,但也被冠以“焚书坑儒”的恶名。“政”字,今天看到的是这样,但是,在秦朝那会儿,用的是篆书,却不是这样写的:

这个“攴”,再细的拆解,其上以头角峥嵘论,于虎而言吉;但下面的“又”,代表奔跑,于虎而言为追逐,辛苦。左边为“正”,拆开为上下,代表忐忑不安,左右不定。这一字对应于事业,因此,就其事业而言,半吉半凶,先吉后凶。纵观秦始皇一生之事业,的确是如此。前半生“德兼三皇,功过五帝”,但是到了晚年,秦始皇求仙梦想长生,苛政虐民,扼杀民智,动摇了秦朝统治的根基。这都体现在这一“政”字上。姓名学,既要看汉字的拆解,又要看汉字本身的形音义。就象“趙”字右边的“肖”,拆开来看为冠冕和肉(月),但就整体来说,“肖”又有小的意思。同样的,“政”字拆开来就如上面所讲,但“政”字本身有“匡正”的意思,《说文》曰:“政,正也。”而秦始皇之一生,确实是有“匡正”天下之功。因此,从姓名学上来讲,“赵政”这个姓名,整体是以吉论,只是结果上有些美中不足,难免有虎头蛇尾之憾。秦始皇有他不足的一面,比如苛政虐民,主要体现在做了几个大工程,如长城,灵渠,陵墓,宫室,驰道,这动用了上百万的人力。但这些工程,于国于民,都有有利的一面。不能因此而否定秦始皇的功绩。时至今日,兵马俑与长城仍是国人的骄傲。再一个,焚书坑儒。这里需要知道的是,焚书与坑儒,这是两件事,不适合并在一起论。为什么要焚书,说白了就是统一思想。对于大一统的秦国而言,这是非常必要的,其意义与统一文字、度量衡、货币、车同轨一样。后世的两千多年,也都在做统一思想的事情,到了汉朝“罢黜百家,独尊儒术”,与秦始皇的焚书有异曲同工之妙。关于焚书的起因,是因为有个叫淳于越的不赞成秦始皇的郡县治,他觉得应该效法周朝的分封制。秦始皇让臣子们去讨论这个事情,丞相李斯就说,时过境迁,不能什么都按老一套的做法,要与时俱进。象淳于越这样的人,不学习当下的律法,却去妄议古时的制度,这样思想不统一,是致乱的原因。而这又是因为象淳于越这样的人,读书读太多了,读糊涂了,所以,应该把诸子百家的书都禁毁。《史记》载:“非博士官所职,天下敢有藏《诗》、《书》、百家语者,悉诣守,尉杂烧之。”也就是说,官方是可以有这些书的,但百姓不可以有。秦始皇只是为了统一民间的思想而已,他并不排斥某一学术。在焚书的事情过了三年之后,有个叫卢生的,他负责寻找仙人和长生不老药,当然,他自己也知道这是瞎扯,早晚要露馅儿,所以跑掉了。秦始皇因此很生气:“悉召文学术士甚众,欲以兴太平,方士欲练以求奇药。今闻韩众去不报,徐市等费以巨万计,终不得药,徒奸利相和告日闻。卢生等吾尊赐甚厚,今乃诽谤我,以重吾不德也。”不只是卢生,是一群人都把秦始皇给忽悠了,另有一个比较有名的叫徐市(即徐福),带3000童男童女跑去了日本。象这种事情,怎能不让秦始皇生气呢?所以秦始皇下令彻查此事,看看没跑走的还有多少是大忽悠,因此就揪出了460人,都给埋了。两个事情串起来看就发现,焚书与坑儒是两个事情,但后人都当成一个事情来讲了。秦始皇坑的也不是儒(这些人中或许有儒生,但至少不是以坑儒为目的),坑的实际是术士。那为什么后人把这两件事连在一起、并且把坑术士变成坑儒了呢?对此,鲁迅有较为客观的评价:“秦始皇实在冤枉得很,他的吃亏是在二世而亡,一班帮闲们都替新主子去讲他的坏话了。不错,秦始皇烧过书,烧书是为了统一思想。但他没有烧掉农书和医书;他收罗许多别国的“客卿”,并不专重“秦的思想”,倒是博采各种的思想的……许多史书对人物的评价是靠不住的。历代王朝,统治时间长的,评论者都是本朝的人,对他们本朝的皇帝多半是歌g功颂s德;统治时间短的,那朝代的皇帝就很容易被贬为“暴君“,因为评论者是另一个朝代的人了。秦始皇在历史上有贡献,但是吃了秦朝年代太短的亏。”1、后世的帝王,特别是汉王朝,只有抹黑秦始皇,才能证明汉朝取代秦朝的合法性;2、建议焚书的李斯代表的是法家,这与儒家是相对立的,李斯在一定程度上对儒家有抑y制和打d压,这为后世的儒生们所怨恨。后面的两千多年,儒术一统天下,儒生们因此就群起而抹黑秦始皇。就这样,把焚书与坑儒这两件事混为一谈,把坑术士变成了坑儒。还有一点很重要,后人把秦朝的灭亡全归到秦始皇的头上,这是不恰当的。秦朝的灭亡,是在秦始皇死了之后的事情,问题出在二世胡亥身上。在秦始皇到死那一刻,国家甚是太平。但是,也不能说秦朝的灭亡与秦始皇一点关系没有,他有两点失误的地方:1、听了那个卢生的忽悠,说是只有让自己的行踪不为他人知道才能得到仙人的光顾,所以,从那以后秦始皇就做起了隐身人,没有人知道他的行踪。这样的后果是,他死后,赵高密谋矫诏,死不发丧,却不被发现,以致奸计得逞。但是,老实说,以秦始皇的英明,以上两点也不算什么问题。只是,人算不如天算,令秦始皇实在没有料到的是,几个月前还亲q自射杀大鱼的他,突然病亡,死时才49岁。如果不是得的急病突然死掉,而是死得慢一点,或者能多活几年,相信他会处理好接j班人的问题。实际上,他死前已经把权利交给了长子扶苏。如果扶苏继位,很可能会出现文景之治那样的场面。就象诸葛亮在上方谷火烧司马懿,奈何天降大雨。如果司马懿被烧死,三国的历史会不会改写呢?而孙策如果不是25岁就死掉,是不是历史也会改写呢?也许这就是命,“政”这个字,就是虎头蛇尾,先吉而后凶。明朝有个叫程敏政的(1446年1月7日—1499年7月11日,丙寅,属虎)。官至礼部右侍郎,侍皇太子讲读。但后来为会试主考官时因被举报泄x题而下狱。出狱后,被勒令致仕,不久逝世。终年53岁。还有一个叫董邦政的(1500年,庚申,属猴),这个人是个奇人,作为苏松海防道佥事,在剿匪倭寇方面屡建奇功,但却因功高而遭奸臣陷害入狱,两年后又遭奸臣陷害而被降职。不过,他之后归隐家乡,倒是81岁而终。这与秦始皇赵政一样,都是因为这个“政”字的影响,虎头蛇尾,先吉后凶。“政”这个字,不适合用于名字末尾,其命运都会有大的起伏,并且往往会先吉后凶。附:秦始皇名政,是因为他出生那天恰好是正月元旦,古代“政”与“正”通,所以名政。

-END-

1375

1375