文|玉常

关于“息壤”的出处,直接来源是《山海经》。

《山海经·海内经》:“洪水滔天,鲧窃帝之息壤以堙(yīn:堵塞。)洪水,不待帝命,帝令祝融杀鲧于羽郊。鲧复(腹)生禹,帝乃命禹卒布土以定九州。”

关于这段话通常的释读是:

大地上四处都是洪水,鲧没有经过天帝同意,偷了天帝的息壤来堵塞洪水。天帝派祝融把鲧刹si在羽山的郊野。鲧死之后,从他腹中诞生了禹。天帝于是命令禹治理洪水,禹最终以土工扼制了洪水,并划定了九州。

那么,这个“息壤”到底是什么东西?

郭璞注《海内经》:“息壤者,言土自长息无限,故可以塞洪水也。”

汉代高诱注:“息土不耗减,掘之益多,故以填洪水。”

郭璞、高诱的注解认为,息壤就是可以生长不息的土。

但这是错的!

假如息壤果真是生长不息的土,那这个土能不能填洪水?按道理是可以。因为,可以生长不息嘛,弄一点土丢到河里,土可以生长不息,洪水自然就治住了。但事实是,鲧没有治住洪水。那就说明这息壤并不象传说的那样可以生长不息。因此鲧也没有理由去盗取。

另一种观点认为:

西汉·刘安《淮南子·地形训》谓:“禹乃以息土填洪水”。

方氏《通雅》:“息壤,坌土也。”

这种观点认为,息壤是正准备播种的休耕土地上之前翻松好的土。

这也不合逻辑。

鲧治水,既便取土,肯定是取洪水附近的土,而洪水附近,那叫灾区,人们早已经放弃并撤离了。退一步说,既便那些土是百姓田里土,取土搞国家工程建设,于上于下都没有理由不支持。放到今天不也如此吗?国家要修路,要建坝,要征用农民土民,农民不还得让出来?洪水治住了,是利国利民的事,怎么会因为占用了农民土地而受到连累?

这里有个问题首先要明白,《山海经》只能当神话传说来看,不能较真。

比如这段话里提到“鲧复(腹)生禹”,意思是,鲧死后,从鲧的肚子里生出大禹。这个可能吗?且《论衡·奇怪》:“禹母吞薏苡而生禹,故夏姓曰姒。”这里又说母吞薏苡而生禹,虽然也有传说的成分,但总比鲧死后肚子里生出禹要靠谱些。由此可证,《山海经》所言并不能认真。

《淮南子·修务训》:“禹生于石。”如果由此认为大禹象孙悟空一样是从石头中蹦出来的,那就大错特错了。这里只是隐喻。这里的石,等于星,古人早就知道,天上的星星是石头,也即陨石。在天为星,落地为石。生于石,即生于星。而这里的星指的是苍龙星宿,当时专门观察苍龙星宿的人叫火正,或祝融。而火正一职,在当时是世袭制。所以,禹生于石,意思是大禹世袭火正一职,是当时的火正。

同样的道理,鲧盗帝之息壤当另有深意。

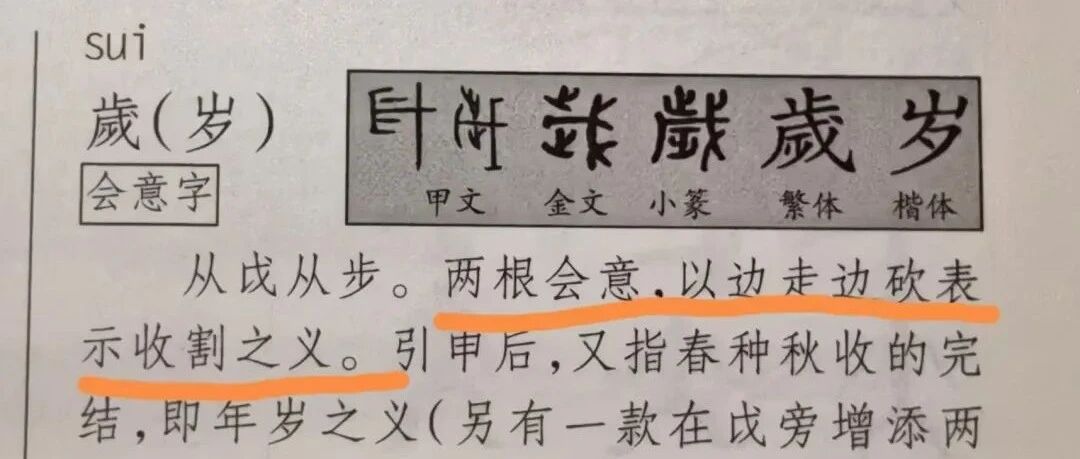

暂且不论息壤究竟是什么样的土,总之息壤为土这是没有疑问的。

前面说“鲧窃帝之息壤”,后面又说“帝乃命禹卒布土”,前后呼应可知,息壤即土。

《左传》昭公二十年云:“共工氏有子曰句龙,为后土,……后土为社。”

杨宽先生的《中国上古史导论》,书中讲到,“后与土盖本皆社神之称,详言之曰后土,简言之,或曰后,或曰土。”

土等于社。社字从示从土,甲骨文中社、土通用。

息壤等于土,土等于后土,后土等于社。

社为社神,意即管理天下之土的神。而这个社,其意又等于后世的社稷。

社为土神,稷为谷神,社稷为土神与谷神的总称,引伸而为国家或朝延。

而所谓的土神,用后世的话来说就相当于天子。

绕了一大圈,息壤的意思就是土,就是社,就是国家,就是帝位!

所以,鲧盗帝之息壤,可不是偷取帝的土那么简单,而是帝的权力,帝的帝位,帝的国家。

《尚书·尧典》是最早记录共工的文献资料:“驩兜曰:‘都!共工方鸠僝功。’帝曰:‘吁!静言庸违,象恭滔天。’”(尧帝说:“善于处理我们政务的是谁呢?”驩兜说:“啊!共工防治水灾已具有成效啊。”尧帝说:“唉!他花言巧语,阳奉阴违,貌似恭谨,而气焰很高。”)。

需要注意的是,这里的共工即鲧,鲧即共工。共工是鲧读音的分化,从史料记载来看,共工与鲧之事迹多有重合,是以为证。关于此点,杨宽先生于《中国上古史导论》中所论甚明,此处略过。

这里说,“共工方鸠僝功”,共工防治水灾已具有成效。这说明,鲧(共工)并不象后世传说的那样,治水无功,而是颇为成效。

帝尧对鲧(共工)的成见,并不在于治水有无效果,而是在于帝尧认为鲧这个人花言巧语,阳奉阴违,貌似恭谨,而气焰很高。

《列子·汤问》:“其后共工氏与颛顼争为帝,怒而触不周之山,折天柱,绝地维;故天倾西北,日月辰星就焉;地不满东南,故百川水潦归焉。”

《淮南子·原道训》“昔共工之力,触不周之山,使地东南倾;与高辛争为帝,遂潜于渊,宗族残灭,继嗣绝宗。”

这里算是一语道破帝尧殛鲧的真实原因。并非是鲧治水不力,而是“共工氏与颛顼争为帝”。

颛顼即尧,尧亦称高阳,陶唐,高辛。

《韩非子·外储说右上》记载:“尧欲传天下于舜,鲧谏曰:“不祥哉!孰以天下而传之天匹夫乎?”尧不听,举兵而诛杀鲧于羽山之郊。共工又谏曰:“孰以天下而传之于匹夫乎?”尧不听,又举兵而诛共工于幽州之都。”在这里,对这一事件描述得就更为详细。尧想传位给舜,鲧(共工)不服,分庭抗礼,这才是尧诛鲧(共工)之由。不过,这里的描述,把鲧与共工当作是两个人,实则是一人。

《逸周书·史记解》记载:“昔有共工自贤,自以无臣,久空大官。下官交乱,民无所附,唐氏伐之,共工以亡。”(从前共工氏认为自己贤能,认为没有可用之臣,长期空缺大官,结果下面官员交相作乱,百姓无处依附,唐氏攻打他,共工氏因此灭亡)

《逸周书》与《韩非子》所记其事虽有不同,其理同。都是“共工自贤”,就是自己觉得了不起,这样才招致灭身之祸。

《三皇本纪》记载:“(女娲氏)当其末年,诸侯有共工氏,任智刑以强,霸而不王,以水乘木乃与祝融战,不胜而怒,乃头触不周山,崩天柱折,地维缺,女娲乃炼五色石以补天。”“任智刑以强”和“自贤”是一个意思。

其实,鲧与清朝时的吴三桂颇为相似。

鲧与尧争帝,但没成功,所以,不能以社称之,别称为息壤。就象吴三桂与康熙争帝,没成功,后世不能称吴三桂为帝(尽管他自立为帝),顶多称他为王。

《国语·鲁语上》记载:“共工氏之伯九有也,其子曰后土,能平九土。””平九土”与“布土”意同。“

“帝乃命禹卒布土以定九州”,布土,并非是帝把息壤赠给大禹拿去治洪水,“布土以定九州”,洪水不可能遍及九州,布土的意思就是把管理天下的职权授予给大禹。

《尧典》:“帝曰:‘畴咨若予采?’驩兜曰:‘都!共工方鸠僝功。’帝曰:‘吁!静言庸违,象恭滔天。’帝曰:‘咨!四岳,汤汤洪水方割,荡荡怀山襄陵,浩浩滔天。下 民其咨,有能俾乂?’佥曰:‘於!鲧哉。’帝曰:‘吁!咈哉!方命圮 族。’岳曰:‘异哉!试可乃已。’帝曰:‘往钦哉!’九载,绩用弗成。”

在这段描述中,尧问,谁能担任治水大任?

驩兜(即丹朱)举荐了鲧。尧又问四岳(四大重臣),四岳皆举荐鲧。这说明什么?一是说明鲧有这个能力,二是说明鲧众望所归。

但尧并不想把治水的任务交给鲧,并给出了理由,就是鲧这个人心术不正,言行不一。但事实上恐非如此。尧应该是感觉到了权力威胁。就好比年羹尧,当下面士兵都只听年羹尧而不听雍正的,你觉得雍正会怎么想?而年羹尧的结局与鲧几乎一模一样!至于说“九载,绩用弗成”,这都是胜利者下的结论,就好比,雍正给年羹尧下的罪有92条。

有罪没罪都必须要找一个由头。莫须有,也得有。

为什么尧这么不乐意让鲧去治水?这里就有难言之隐了。

让谁去治水,那就要给他特权,他手里要能调动天下所有部落与臣民的权力。而谁手里要有了这个实权,那就可以争为帝,且可以为帝。当时治水的权利,相当于后世的兵权。

鲧之所以敢与尧分庭抗礼,敢争为帝,正是因为他在治水过程中,手头权力不断增大,使他有了这个实力,也有了这个野心。

只不过,他后来失败了。

但是,大禹成功了。

大禹之所以成功,究其根本,和鲧一样,通过治水,实力强大了,并且争帝成功。

是的,越来越多的事实证明,尧舜禹之间,可能并不象传说中那么友好地禅让,而是大禹以实力夺取了帝位。就象刘协禅位给曹丕一样。

《韩非子之说疑》:“舜逼尧,禹逼舜,汤放桀,武王伐纣,此四王者,人臣弑其君者也,而天下誉之。”

真可谓是一语道破天机。

回头再看那个传说,可能现在就容易理解了。“鲧窃帝之息壤以堙(yīn:堵塞。)洪水,不待帝命”,息壤即土,即社,即社稷,即天下,这里的息壤并不是什么神土,而是管理天下的职权。有了这个授权,就可以调动天下各个部落听命于自己。实际上手里就掌握了管理天下的实权。所谓“不待帝命”,实则是欲与尧争为帝,不再听命于帝。所以帝才殛鲧于羽。而“帝乃命禹卒布土以定九州”,所谓布土,即管理天下之义。定九州,不仅仅是治理了洪水,还有九州的部落与人。

《国语·鲁语下》;"昔禹致群神于会稽之山。防风氏后至,禹杀而截之,其骨节专车。"

《路史·卷二十二》:“防风氏後至,戮之以徇于诸侯,伐屈骜,攻曺魏,而万国定。”按此禹杀防风,乃是立国之纲纪,以警戒诸侯。

大禹治水后期,权威已经建立起来,召集诸部落开会,结果有一个防风氏部落迟到了,大禹就杀鸡儆猴,把防风氏给咔嚓了。此一刀,开辟了一个新的时代。

参考:

1、杨宽《中国上古史导论》

《山海经·海内经》:“洪水滔天,鲧窃帝之息壤以堙(yīn:堵塞。)洪水,不待帝命,帝令祝融杀鲧于羽郊。鲧复(腹)生禹,帝乃命禹卒布土以定九州。”《海内经》又云:“禹鲧是始布土,定九州。”比照可知,鲧窃帝之息壤与布土是一回事!这里的布是执掌的意思,而土实即社(社稷),布土即执掌管理天下之权,后面所言定九州就不单单是治洪水一件事,而是平定天下之意。

《吕氏春秋·行论》曰:“尧以天下让舜。鲧为诸侯,怒於尧曰:“得天之道者为帝,得地之道者为三公。今我得地之道,而不以我为三公。”以尧为失论,欲得三公。怒甚猛兽,欲以为乱。比兽之角,能以为城;举其尾,能以为旌。召之不来,仿佯於野以患帝。舜於是殛之於羽山,副之以吴刀。禹不敢怨,而反事之。官为司空,以通水潦”

-END-